Superior P. Hück

Wie kommt man als 13jähriger, voll in der Pubertät steckender Bub aus einer

Großstadt auf die Idee, in eine Schule im ländlichen Haigerloch zu

wechseln? Um die Frage korrekt zu beantworten, bedarf es eines

kleinen Exkurses in die 50er-Jahre: Mein Vater war vor dem Krieg in

Frankfurt Messdiener und Pfadfinder gewesen. Dies bedeutete eine

große Bindung an Kirche, Pfarrei und Pfarrer. Er hatte in seiner

Heimat im Norden von Frankfurt einen jungen engagierten Pfarrer

erlebt, der damals wohl das Idealbild eines Priesters darstellte.

Not und Krieg machten meinen Vater zum Soldaten. Krank kam er erst

1948 aus russischer Gefangenschaft zurück und konnte mit Hilfe eben

dieses Pfarrers eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung für seine Familie

finden. Als noch zwei weitere Söhne 1952 und 1954 geboren wurden, verhalf dieser Pfarrer auch zu einer etwas größeren Drei-Zimmer-Wohnung in einem Wohnblock direkt neben der Kirche. Ich war Messdiener und mein Leben spielte sich weitgehend im Pfarrgarten mit seinem Fußballplatz ab. Außerdem half ich dem im Pfarrhaus wohnenden Küster bei allerlei „kirchlichen Tätigkeiten“: Reinigung der Kirche und Außenanlagen; Vor- und Nachbereiten der Gottesdienste usw. Oft war ich einziger Messdiener bei den Frühgottesdiensten um 6 Uhr. Nicht nur ich bewunderte Pfarrer und Kaplan und viele beneideten beide geradezu wegen ihrer großzügigen, schönen Wohnung im Pfarrhaus neben der Kirche. Die Geistlichen waren hoch angesehen und das nicht nur bei den Katholiken der Pfarrei. Sonn- und feiertags war die große, über 600 Leute fassende Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Und wenn der Pfarrer auf der Kanzel predigend den Gläubigen die Leviten las, konnte man eine Stecknadel in dem geräumigen Gotteshaus fallen hören. Die Gottesdienste an Festtagen waren geradezu triumphal: Fast 50 Messdiener sowie eine im Chorraum agierende Schola schmückten die Feierlichkeiten aus. Und alles hörte auf das Wort des über allem stehenden Pfarrers.

Kein Wunder, dass derartigen Persönlichkeiten uns kleine Buben ansprachen und begeisterten. Und so wagten es mein Freund Friedel M. und ich, unseren Pfarrer im Frühjahr 1956 ansprechen: „Wie können wir denn Pfarrer werden?“

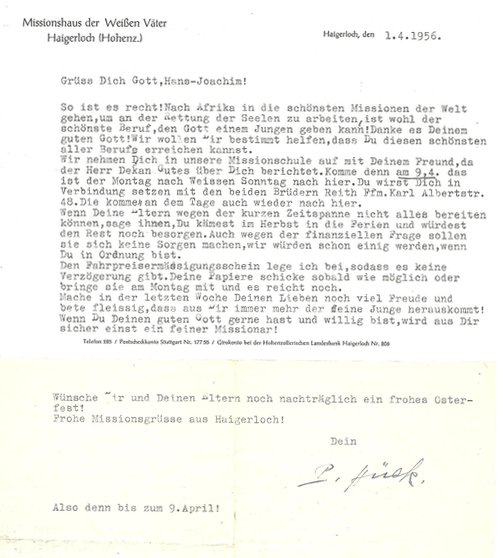

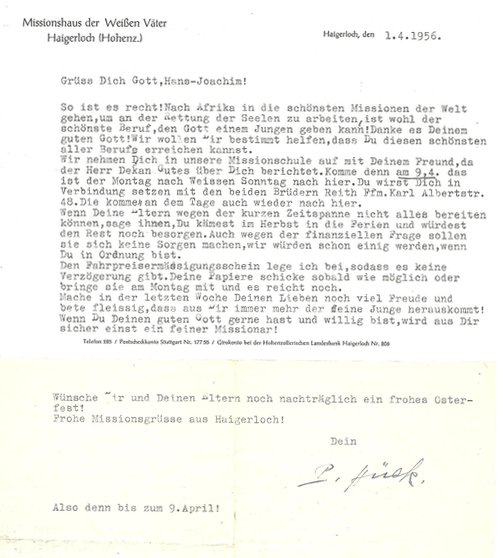

Dann hörten wir erst einmal lange nichts und Ende März kündigte unser Pfarrer Dekan Nilges an, dass in den nächsten Tagen ein Pater von den Weißen Vätern vorbeikommen wird, der unser ihm vorgetragenes Anliegen aufgreifen wird. Und so erschien kurz danach P. Adolf Eisele und warb uns für die Weißen Väter und damit für Haigerloch. Mein Freund Friedel war gerade in der 8. Klasse Volksschule und ich hatte mit Ach und Krach die 3. Klasse in der Mittelschule ( = 8. Klasse) geschafft und jetzt sollten wir wieder mit der 5. Klasse (= Sexta) im Missionshaus anfangen. Na ja, das war für uns kein allzu großes Problem. Meine Eltern waren etwas geschockt, weil wir ihnen nichts von unserem Gespräch mit dem Pfarrer gesagt hatten. Für meinen Vater, einen bei der Post angestellten Schlosser mit bescheidenem Salär, war das auch ein finanzielles Problem, denn er sollte nun monatlich 60 DM für seinen ältesten Sohn aufbringen. Auch hier sprang der Pfarrer ein und erklärte sich bereit, die Hälfte der monatlichen Kosten für mich und meinen Freund zu übernehmen. Und dann kam am 3. April ein Brief von P. Superior Hück aus Haigerloch bei uns an:

Ich denke, das Schreiben bekundet etwas von der damaligen Mentalität unserer Patres. Und in diesem Sinne geschah auch die tägliche Erziehung: unkritisch, gottergeben und theologisch einfach-elitär.

Der auch den Weißen Vätern bekannte große Einfluss unseres Pfarrers in Frankfurt machte uns beide, Friedel M. und mich, zu besonderen Schülern, denen das - in diesem Fall wohlwollende - Augenmerk des Superiors galt. Außerdem hatte unser Pfarrer bereits zwei weitere Schüler früher nach Haigerloch geschickt. Es sollten weitere in den nächsten Jahren folgen. Wenn ich an P. Hück denke, fallen mir nur noch die ausgesprochen langweiligen „Geistlichen Lesungen“, die allabendlich von ca. 19.05 bis 19.25 Uhr im Exercitiensaal standfanden. Der Saal lag am Ende des Ganges im Erdgeschoss unter der Kapelle, war bestückt mit alten, langen Sitz-, Kniebankreihen, die vermutlich einmal früher in der Kapelle gestanden hatten. Vorn stand ein etwas erhöhtes Pult für den Pater. Die Hausglocke befreite die Schüler von der davorliegenden Studienzeit und schickte sie natürlich unter strengem Silentium in den Lesungssaal. Spannend waren diese Veranstaltungen nur, wenn etwas zur Sprache kam, was mit uns direkt zu tun hatte, z.B. das Verhalten gegenüber Mädchen. Auch konnte es vorkommen, dass ein zufällig vorbeireisender Afrikamissionar seine Erlebnisse im schwarzen Kontinent zum Besten gab. Meist aber war man noch in Gedanken an den zuvor absolvierten Studieninhalten oder träumte von seinen Hobbys oder von seinen Ferienerlebnissen. Nur ausgesprochen fromme Schüler folgten geistig den vorgetragenen Gedanken des Superiors. Ich glaube, von diesen Schülern ist dann später kein einziger Weißer Vater geworden.

Wie gut, dass doch P. Hück keine Gedanken lesen konnte und so konnte er auch beruhigt nach der Lesung mit den Schülern in die Kapelle ziehen, um den Angelus zu beten, bevor es endlich in den Speisesaal zum Abendessen ging. Das war in der Regel nicht gerade üppig: Unter Stillschweigen gab es oft Früchtetee aus Alubechern und Brot mit etwas fettiger Wurst von den Alutellern. Nur wenn es Kratzede mit Pflaumenkompott gab, da schlugen manche Schülerherzen höher. Da wurde denn fleißig „nachgeholt“: Ein Schüler durfte dann aufstehen, musste zum Ökonum bzw. Superior, der mit den Patres und Brüdern am Quertisch vorne saß, gehen, und ihn fragen, ob er noch etwas holen darf. Nickte dieser oder gab ein Handzeichen ging der Schüler zur kleinen Durchreiche links, öffnete den Schlag und schob die leere Schüssel durch die Öffnung. Nach einiger Zeit ging dann dieses kleine Holzfenster wieder auf und es stand die Schüssel gefüllt mit dem Erwünschten wieder in der Durchreiche. Da bei Kratzede der Andrang groß war, konnte es vorkommen, dass der angesprochene Pater von seinem Platz aufstand und durch die Schülerreihen ging und nachschaute ob bei irgendeiner Tischgemeinschaft - dies war jeweils eine Sechsergruppe - noch etwas übrig war. Dies wurde dann dem Nachfragenden weitergereicht. Und das alles geschah unter Stillschweigen; nur vom kleinen, etwas erhabenen Pult links neben der Eingangstür, las ein Schüler aus einem Buch vor. Meist war es ein frommer Jugendbuchautor, der da zu Wort kam. Nach dem Schellenzeichen des Superiors klappte der Schüler das Buch zu, stellte sich neben das Pult und zitierte einige Verse aus der Nachfolge Christi. Nach dem gemeinsamen „Deo gratias“ standen alle auf und sprachen das abschließende Tisch-Dank-Gebet. Dann war eine gute halbe Stunde Abenderholung und man streifte durch das Hausgelände oder ging in erlaubte Räume, z.B. Bastelraum im Nebengebäude. Bei Regen waren bestimmte Räume im Haus für diese Erholungszeit vorgesehen. Das alles geschah immer unter Aufsicht des gerade für diese Woche zuständigen Paters. Bei diesen Aktionen schaltete sich P. Hück öfter zusätzlich ein, um zu überprüfen, ob alles ordnungsgemäß vollzogen wurde und die Schüler auch keine Dummheiten machen, etwa zu zweit sich etwas abseits aufhalten oder gar hinter den Nebengebäuden verstecken.

Soweit ich mich erinnere, läutete es im Sommer um 8.40 Uhr, im Winter schon um 8.25 Uhr. Dann musste alles in die Kapelle eilen, um beim Glockenschlag 5 Minuten später unter Anleitung des Aufsichtspaters das Abendgebet zu sprechen. Damit begann auch das große Silentium bis zum nächsten Morgen beim Frühstück. P. Hück ließ es sich nicht nehmen, gelegentlich den geregelten Ablauf des täglichen Rituals zu überprüfen und durch das Haus schleichend nach dem Rechten zu sehen..

Beim sog. Tertialbesuch konnten dann ggf. entsprechende Verfehlungen zur Sprache kommen: Einmal im Tertial - das waren die Zeiten zwischen den Ferien, von Ostern bis zu den Sommerferien, von den Sommerferien bis Weihnachten, von Weihnachten bis Ostern - musste man einen Besuch beim Superior abstatten. P. Hück hatte sein Zimmer im ersten Stock, wenn man die Treppe hochkam gleich rechts. Da wurden dann die Schüler der Reihe nach, meist klassenweise in alphabetischer Reihenfolge hinbestellt. Es folgte dann eine Befragung über persönliche Erlebnisse und Befindlichkeiten. Auch wurden vom Superior bekannte und gemeldete Auffälligkeiten des jeweiligen Schülers angesprochen; zudem konnte es vorkommen, dass Briefinhalte zum Gegenstand des Gespräches wurden, denn alle abgehenden Briefe mussten geöffnet in den Briefkasten vor dem Zimmer des Superiors eingeworfen werden. Die ankommende Post wurde vor der Verteilung nach dem Mittagessen vom Superior geöffnet und im Einzelfall wohl auch gelesen. Hatte sich ein Zögling in einem Schreiben über einen bestimmten Zustand im Missionshaus etwa beklagt, so kam das u.U. zur Sprache. Auch konnten bei so einem Gespräch Hinweise für die nächsten Briefe erfolgen. Wer klug war, korrespondierte über die Paketpost.

Mit manchem Paket kamen auch Fressalien an, oft am Geburts- oder Namenstag. Diese mussten in den Speisesaal gebracht werden und sollten an die weiteren 5 Tischgenossen verteilt werden. P. Hück hat deshalb schon gelegentlich die Spinte im Schlafsaal kontrolliert, ob sich hier nicht unberechtigte Inhalte befinden. Entsprechende Verfehlungen wurden dann alsbald in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Superior kritisiert und die beanstandeten Köstlichkeiten landeten alsbald im Speisesaal.

Aus unserer heutigen Perspektive hört sich das alles schlimm an. Damals habe ich das gar nicht so empfunden und hatte kaum Probleme mit P. Hück. Vielleicht war ich zu naiv. Auf jeden Fall hatte mir das restringierte Leben in Haigerloch seinerzeit nichts ausgemacht. Gegenüber der häuslichen Situation in Frankfurt und gegenüber den dortigen schulischen Problemen war das Missionshaus für mich eine gewisse Wohltat, die noch religiös überhöht zur „Guttat“ wurde.

Hajo Stenger

Kein Wunder, dass derartigen Persönlichkeiten uns kleine Buben ansprachen und begeisterten. Und so wagten es mein Freund Friedel M. und ich, unseren Pfarrer im Frühjahr 1956 ansprechen: „Wie können wir denn Pfarrer werden?“

Dann hörten wir erst einmal lange nichts und Ende März kündigte unser Pfarrer Dekan Nilges an, dass in den nächsten Tagen ein Pater von den Weißen Vätern vorbeikommen wird, der unser ihm vorgetragenes Anliegen aufgreifen wird. Und so erschien kurz danach P. Adolf Eisele und warb uns für die Weißen Väter und damit für Haigerloch. Mein Freund Friedel war gerade in der 8. Klasse Volksschule und ich hatte mit Ach und Krach die 3. Klasse in der Mittelschule ( = 8. Klasse) geschafft und jetzt sollten wir wieder mit der 5. Klasse (= Sexta) im Missionshaus anfangen. Na ja, das war für uns kein allzu großes Problem. Meine Eltern waren etwas geschockt, weil wir ihnen nichts von unserem Gespräch mit dem Pfarrer gesagt hatten. Für meinen Vater, einen bei der Post angestellten Schlosser mit bescheidenem Salär, war das auch ein finanzielles Problem, denn er sollte nun monatlich 60 DM für seinen ältesten Sohn aufbringen. Auch hier sprang der Pfarrer ein und erklärte sich bereit, die Hälfte der monatlichen Kosten für mich und meinen Freund zu übernehmen. Und dann kam am 3. April ein Brief von P. Superior Hück aus Haigerloch bei uns an:

Wie gut, dass doch P. Hück keine Gedanken lesen konnte und so konnte er auch beruhigt nach der Lesung mit den Schülern in die Kapelle ziehen, um den Angelus zu beten, bevor es endlich in den Speisesaal zum Abendessen ging. Das war in der Regel nicht gerade üppig: Unter Stillschweigen gab es oft Früchtetee aus Alubechern und Brot mit etwas fettiger Wurst von den Alutellern. Nur wenn es Kratzede mit Pflaumenkompott gab, da schlugen manche Schülerherzen höher. Da wurde denn fleißig „nachgeholt“: Ein Schüler durfte dann aufstehen, musste zum Ökonum bzw. Superior, der mit den Patres und Brüdern am Quertisch vorne saß, gehen, und ihn fragen, ob er noch etwas holen darf. Nickte dieser oder gab ein Handzeichen ging der Schüler zur kleinen Durchreiche links, öffnete den Schlag und schob die leere Schüssel durch die Öffnung. Nach einiger Zeit ging dann dieses kleine Holzfenster wieder auf und es stand die Schüssel gefüllt mit dem Erwünschten wieder in der Durchreiche. Da bei Kratzede der Andrang groß war, konnte es vorkommen, dass der angesprochene Pater von seinem Platz aufstand und durch die Schülerreihen ging und nachschaute ob bei irgendeiner Tischgemeinschaft - dies war jeweils eine Sechsergruppe - noch etwas übrig war. Dies wurde dann dem Nachfragenden weitergereicht. Und das alles geschah unter Stillschweigen; nur vom kleinen, etwas erhabenen Pult links neben der Eingangstür, las ein Schüler aus einem Buch vor. Meist war es ein frommer Jugendbuchautor, der da zu Wort kam. Nach dem Schellenzeichen des Superiors klappte der Schüler das Buch zu, stellte sich neben das Pult und zitierte einige Verse aus der Nachfolge Christi. Nach dem gemeinsamen „Deo gratias“ standen alle auf und sprachen das abschließende Tisch-Dank-Gebet. Dann war eine gute halbe Stunde Abenderholung und man streifte durch das Hausgelände oder ging in erlaubte Räume, z.B. Bastelraum im Nebengebäude. Bei Regen waren bestimmte Räume im Haus für diese Erholungszeit vorgesehen. Das alles geschah immer unter Aufsicht des gerade für diese Woche zuständigen Paters. Bei diesen Aktionen schaltete sich P. Hück öfter zusätzlich ein, um zu überprüfen, ob alles ordnungsgemäß vollzogen wurde und die Schüler auch keine Dummheiten machen, etwa zu zweit sich etwas abseits aufhalten oder gar hinter den Nebengebäuden verstecken.

Soweit ich mich erinnere, läutete es im Sommer um 8.40 Uhr, im Winter schon um 8.25 Uhr. Dann musste alles in die Kapelle eilen, um beim Glockenschlag 5 Minuten später unter Anleitung des Aufsichtspaters das Abendgebet zu sprechen. Damit begann auch das große Silentium bis zum nächsten Morgen beim Frühstück. P. Hück ließ es sich nicht nehmen, gelegentlich den geregelten Ablauf des täglichen Rituals zu überprüfen und durch das Haus schleichend nach dem Rechten zu sehen..

Beim sog. Tertialbesuch konnten dann ggf. entsprechende Verfehlungen zur Sprache kommen: Einmal im Tertial - das waren die Zeiten zwischen den Ferien, von Ostern bis zu den Sommerferien, von den Sommerferien bis Weihnachten, von Weihnachten bis Ostern - musste man einen Besuch beim Superior abstatten. P. Hück hatte sein Zimmer im ersten Stock, wenn man die Treppe hochkam gleich rechts. Da wurden dann die Schüler der Reihe nach, meist klassenweise in alphabetischer Reihenfolge hinbestellt. Es folgte dann eine Befragung über persönliche Erlebnisse und Befindlichkeiten. Auch wurden vom Superior bekannte und gemeldete Auffälligkeiten des jeweiligen Schülers angesprochen; zudem konnte es vorkommen, dass Briefinhalte zum Gegenstand des Gespräches wurden, denn alle abgehenden Briefe mussten geöffnet in den Briefkasten vor dem Zimmer des Superiors eingeworfen werden. Die ankommende Post wurde vor der Verteilung nach dem Mittagessen vom Superior geöffnet und im Einzelfall wohl auch gelesen. Hatte sich ein Zögling in einem Schreiben über einen bestimmten Zustand im Missionshaus etwa beklagt, so kam das u.U. zur Sprache. Auch konnten bei so einem Gespräch Hinweise für die nächsten Briefe erfolgen. Wer klug war, korrespondierte über die Paketpost.

Mit manchem Paket kamen auch Fressalien an, oft am Geburts- oder Namenstag. Diese mussten in den Speisesaal gebracht werden und sollten an die weiteren 5 Tischgenossen verteilt werden. P. Hück hat deshalb schon gelegentlich die Spinte im Schlafsaal kontrolliert, ob sich hier nicht unberechtigte Inhalte befinden. Entsprechende Verfehlungen wurden dann alsbald in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Superior kritisiert und die beanstandeten Köstlichkeiten landeten alsbald im Speisesaal.

Aus unserer heutigen Perspektive hört sich das alles schlimm an. Damals habe ich das gar nicht so empfunden und hatte kaum Probleme mit P. Hück. Vielleicht war ich zu naiv. Auf jeden Fall hatte mir das restringierte Leben in Haigerloch seinerzeit nichts ausgemacht. Gegenüber der häuslichen Situation in Frankfurt und gegenüber den dortigen schulischen Problemen war das Missionshaus für mich eine gewisse Wohltat, die noch religiös überhöht zur „Guttat“ wurde.

Hajo Stenger