Besuch der Missionsschule in Rietberg

Die neue Umgebung - Das Missionshaus

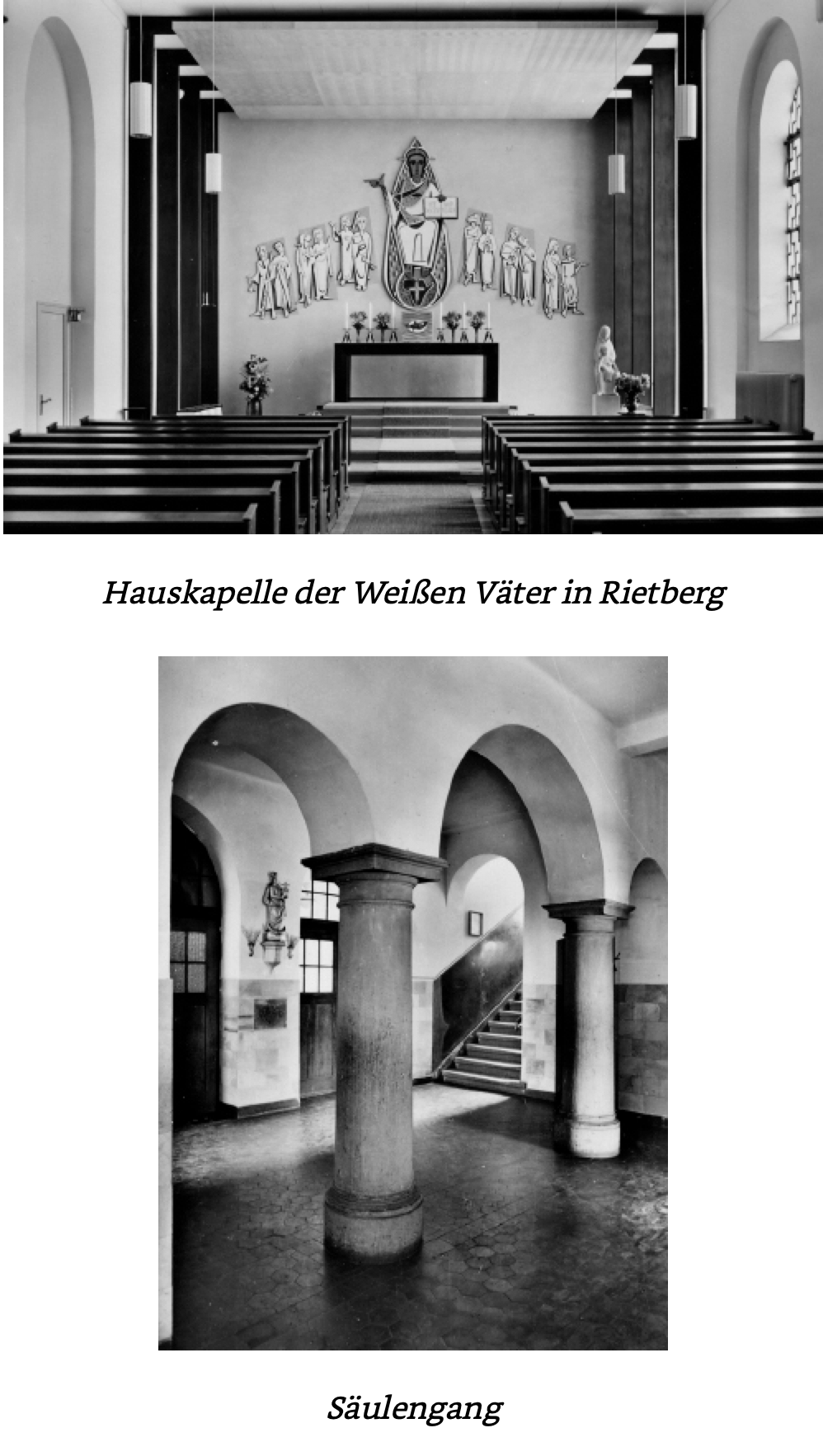

Im unteren Teil des Missionshauses lagen das Refektorium, das Dormitorium (der Schlafsaal), die Gästezimmer sowie die Studiensäle. Zwei steinerne Treppen führten nach oben zur Hauskapelle, den Patreszimmern und zu dem riesig langen Bibliotheksflur. Das erste Zimmer dieser Etage bewohnte der Superior als Verwaltungs-und Schlafzimmer. Die Brüder des Hauses wohnten in den obersten Räumen des Gebäudes, wo auch eine große Schar Waisenkinder ihre riesigen Ess-und Schlafräume hatte. Da oben roch es ganz eigenartig nach Essen, Wäsche sowie hygienischen Dingen. Vinzentinerinnen und junge Mädchen betreuten diese armen Kinder aus dem zerstörten Ruhrgebiet.

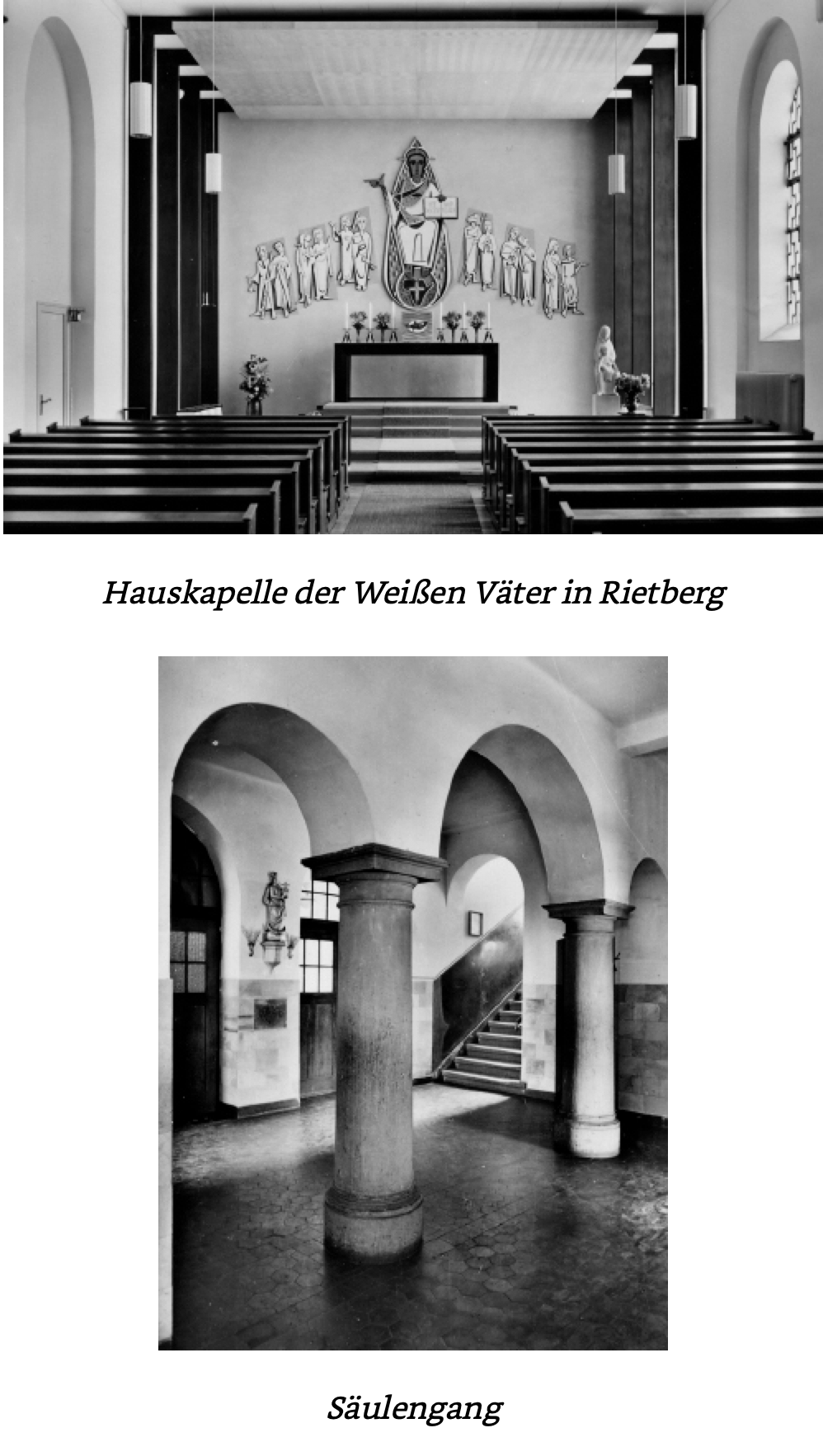

Zentralstelle im zweiten Stock war die Hauskapelle. Vor dem Eingang des heiligen Raumes stand in lateinischer Sprache: »Silentium. Hic Deus habitat!« (»Stille. Hier wohnt Gott!«) Schon in den ersten Tagen stellte P. Straub uns die Hausregeln vor, die für das Zusammenleben der vielen Jungen mit den Patres galten. Und er legte ganz großen Wert darauf, dass diese auch befolgt wurden. Das Silentium war oberstes Gebot für alle Schüler. Während des Studiums und überall im Hause durfte überhaupt nicht miteinander gesprochen werden. Jeder Fehltritt war Sünde und von uns zu beichten, wie überhaupt alle acht Tage am Samstagnachmittag gebeichtet werden musste. Als Buße gab es Brotaufstrichverzicht oder keinen Nachtisch. Bei Spaziergängen am Mittwoch-und Sonntagnachmittag galt die Regel der Weißen Väter: »Numquam duo, semper tres«. Das heißt: »Niemals zwei, immer drei« mussten zusammen gehen.

Zentralstelle im zweiten Stock war die Hauskapelle. Vor dem Eingang des heiligen Raumes stand in lateinischer Sprache: »Silentium. Hic Deus habitat!« (»Stille. Hier wohnt Gott!«) Schon in den ersten Tagen stellte P. Straub uns die Hausregeln vor, die für das Zusammenleben der vielen Jungen mit den Patres galten. Und er legte ganz großen Wert darauf, dass diese auch befolgt wurden. Das Silentium war oberstes Gebot für alle Schüler. Während des Studiums und überall im Hause durfte überhaupt nicht miteinander gesprochen werden. Jeder Fehltritt war Sünde und von uns zu beichten, wie überhaupt alle acht Tage am Samstagnachmittag gebeichtet werden musste. Als Buße gab es Brotaufstrichverzicht oder keinen Nachtisch. Bei Spaziergängen am Mittwoch-und Sonntagnachmittag galt die Regel der Weißen Väter: »Numquam duo, semper tres«. Das heißt: »Niemals zwei, immer drei« mussten zusammen gehen.

Hausregeln für die Missionsschüler

Die folgende Hausregel musste strikt eingehalten werden: Wenn etwas Außerordentliches oder Wichtiges uns davon abhalten sollte, den Tagesablauf zu befolgen, musste um besondere Erlaubnis gebeten werden. Sollte sich jemand dieser Regel widersetzen oder sie wissentlich nicht beachtete, wurde er nach Rücksprache mit den Eltern unter Umständen manchmal aus dem Hause entlassen. Jede Klasse wählte ihren Klassensprecher, und für alle Schüler wurde ein »Schülerdekan« gewählt. Diese standen im engen Kontakt zu dem Superior des Hauses. Folgender Tagesablauf war zu befolgen:

An Sonn-und Feiertagen ging es etwas gelockerter zu, doch die Grundtendenz der Hausordnung galt auch an solchen Tagen. P. Albert Straub, ein Schwabe, war zu meiner Gymnasialzeit in Rietberg Superior sowie mein Lateinlehrer. Behutsam und liebevoll, aber auch korrekt und streng, versuchte er, uns in die erste Fremdsprache einzuführen. Regelmäßig fragte er Vokabeln ab, führte seine plötzlichen Lateinteste durch und ließ die gut durchdachten Lateinklassenarbeiten schreiben. Jeden Abend hielt er vor dem Abendessen die sogenannte »geistliche Lesung« ab. Dabei ging es ihm um Hausregeln, um religiöse und missionarische Angelegenheiten, um Gottesdienst, Studium, Kommunitätsleben, um das wichtige Silentium, um Schriftverkehr mit den Eltern, um Hausdienste und dergleichen Angelegenheiten mehr. Als ich an meinem ersten Sonntag im Missionshaus einen Anruf von meiner Mutter bekam, musste ich mich am Telefon sehr kurz fassen, und P. Superior legte mir nahe, dass meine Mutter nicht mehr anrufen solle. Schließlich hätten wir Missionsschüler ja die Möglichkeit, alle vier Wochen am Sonntagnachmittag Elternbesuch zu empfangen. Am Anfang fiel es mir schwer, mich in die lateinische Sprache einzuarbeiten. Mir fehlten die Grammatik und das noch nicht so sehr ausgeprägte logische Denkvermögen. Nach einiger Zeit wurde Latein jedoch zu meiner Lieblingssprache, und ich bekam sehr gute Noten. Noch heute übersetze ich gerne schwierige lateinische Texte und liebe diese Sprache über alles. P. Bernhard Beine, aus Westenholz stammend, war der Hausökonom. Er besaß ein ausgeprägtes Organisationstalent und sorgte dafür, dass immer genügend Lebensmittel im Hause vorhanden waren. Er konnte gut mit Leuten reden und erfolgreich verhandeln. Auch bei der Beschaffung von Baumaterialien wie Zement, Ziegelsteine und Holz zeigte er sein besonderes Talent. Gelegentlich half er auch im Unterricht in Fremdsprachen und Mathematik aus. P. Beine besaß ein schweres Motorrad, mit dem er über Land fuhr und seine Organisationsfähigkeit unter Beweis stellte. Ich durfte oft auf dem Sozius mit ihm durch die Gegend fahren, und er stellte mich dann bei den Leuten als vorbildlichen Missionsschüler vor. P. Johannes Ilsen stammte aus Ostenland und war ein strenger, selbstbewusster Lehrer und Missionar. Lange Zeit unterrichtete er im Missionshaus die jungen Schüler in Mathematik.

P. Jakob Henn, ein gebürtiger Rheinländer, gab uns viel von seiner Offenheit und seinem Frohsinn mit auf den Weg. Er konnte uns einfach begeistern, mitziehen und war mein liebster Lehrer und Kumpel. Für alles zeigte er Verständnis und Güte. P. Henn erzählte uns viel von seinem Matrosenleben im Zweiten Weltkrieg an der norwegischen Küste. Er unterrichtete mich in den Fächern Griechisch, Mathematik und Kunst. In Rietberg war er unser Klassenlehrer und zugleich Kamerad. Wegen seiner Fröhlichkeit mochte ich ihn sehr gern. Auch P. Baulig war ein lustiger Mensch. Mit seinem humorvollen Wesen zog er uns in seinen Bann. Er brachte mir durch seine Offenheit viel fürs Leben bei. Mit ihm bin ich an einem Sonntag mal mit dem Fahrrad zu meinen Eltern ins Sudhäger Bruch gefahren. Nach dem Kaffeetrinken bot er mir eine Zigarette an. Mutter machte große Augen, hatte ich doch vorher nie geraucht, höchstens mal heimlich hinterm Holzstall an Vaters alter Pfeife gezogen. In der folgenden Nacht sprach ich mit »Dr. Göbbels« und bekam dazu noch starken Durchfall. P. Baulig hatte bei uns zu Hause noch ein Ferkel eingehandelt, das bei unserer Rückfahrt in einer Kiste auf dem Gepäcksitz saß. Also fuhren wir beide nun mit dem jungen, quiekenden Tier zum Missionshaus zurück, wo es bei guter Pflege zu einem fetten Borstenvieh heranwuchs. Im Gegensatz dazu war P. Stumpf, unser Englischlehrer, ein zurückhaltender, eitler Geselle. Sein Kopf sah stets elegant frisiert aus, als ob er gerade vom Friseur gekommen wäre. »Gentlemanlike« zeigte er sich so den ganzen Tag. P. Schröder unterrichtete uns während der Deutschstunden in Grammatik, Syntax und Literatur. Bei jeder unbedachten Antwort schrie er laut durch die ganze Klasse, den Mund weit aufgerissen. Bei ihm habe ich gelernt, was ein »partitiver Genitiv« ist, weil er uns das mit besonders lauter Stimme zu verdeutlichen versuchte. P. Meyer war ein kleiner Witzbold. Erst mochte ich ihn gar nicht so sehr, später wurde er in Rietberg einer meiner beliebtesten Lehrer. Er brachte uns die französische Sprache in den Grundansätzen bei. In der letzten Unterrichtsstunde am Samstag hatten wir bei ihm außerdem Musikunterricht. Hier brachte er uns vor allem die neuen Kirchenlieder bei, die in einem besonderen Liederbuch zusammengestellt waren. Nie werde ich seine schelmische und gewitzte Art vergessen. Das Adventslied »Der Satan löscht die Lichter aus« brachte er uns besonders schelmhaft bei. P. Meyer gab mir auch meine ersten Klavierstunden. Weil dieser Unterricht aber in die Zeit der Mittagspause fiel und die anderen auf dem großen Schulhof Fußball oder Tischtennis spielten, gab ich nach kurzer Zeit meine Übungsstunden auf. Heute bedauere ich das oft sehr! Im Deutschunterricht behandelte P. Meyer leidenschaftlich gerne Balladen. Als er in einer solchen Lektion mit dem schon etwas älteren Schüler Ary Cüppers, einem Holländer, aneinandergeriet, schrie er ihn mit folgenden Worten an: »Ich habe mit Ihnen doch noch keine Schweine gehütet.« Ary antwortete ganz cool in gebrochenem Deutsch: »Und ich mit Ihnen auch nicht«. Der Pater wurde daraufhin fuchsteufelswild. P. Johannes Buse lehrte uns die Geschichte der alten Griechen und Römer. Allerdings mochte ich den Geschichtsunterricht überhaupt nicht. Auch an der Mathematik wie Algebra und Geometrie hatte ich keinen besonderen Spaß. Mich interessierten mehr die Sprachen wie Englisch, Französisch, Griechisch und Latein. Die beiden letztgenannten Sprachen wurden zu meinen Lieblingsfächern. P. Karl Schneider, ein Bayer erster Klasse, wies uns in die griechische Sprache ein, die er abwechselnd mit P. Jakob Henn in den unteren Jahrgängen des Gymnasiums unterrichtete. Er liebte diese Sprache in Gebärde und Sprachvolumen sehr und brachte sie uns deshalb in ihrer tiefsten Bedeutung nahe. P. Schneider trug einen Vollbart – den konnte er während der Unterrichtsstunde immer wieder von oben nach unten streichen oder auseinanderziehen. Seine ganze Lehrweise hatte einen schelmischen, aber auch fundierten Hintergrund. Wir mochten ihn alle sehr. P. Huber war zu meiner Zeit schon pensioniert. Er trug einen wallenden weißen Bart und war oft nicht gut gelaunt, sodass wir ihm aus dem Wege gingen. P. Huber war ein leidenschaftlicher Philatelist und besaß eine große Briefmarkensammlung aus aller Welt, besonders aber aus Afrika. Außerdem war er an jedem Samstag auf seinem Zimmer mein Beichtvater. Einmal gab er mir zur Buße auf, am Sonntag auf den Pudding zu verzichten. Still lebte er sein Priesterleben und trat nicht in besondere Erscheinung. Die beiden Weiße Väterbrüder Claudius und Christian taten in ihrem hohen Alter noch schlichte Hausdienste. Mit Bruder Claudius, einem überaus lieben und gütigen Menschen, fuhr ich zum Kollektieren oft mit der Westfälischen Landeseisenbahn zwischen Wiedenbrück und Sennelager. Dann bekam ich von guten Leuten so manches DM-Stück zugesteckt. Die Kartoffelkollekte war jedoch vorrangig. Die Knollen wurden per Lastwagen später zum Missionshaus gebracht. Bruder Christian beschäftigte sich ausschließlich mit der Brennholzherstellung. Still und genügsam lebte er neben dieser alltäglichen Arbeit sein Leben im Missionshaus. »Alles aus Liebe zur Afrikamission« war sein Leitspruch, »Bete und arbeite« seine Devise. Im Garten war jeden Tag ein Mann beschäftigt. Wir nannten ihn einfach »Johannes«. Viel Obst und Gemüse schaffte er für Patres und Schüler ins Haus. Neben P. Beine in seiner Funktion als Ökonom, war er der Mensch, der uns das »tägliche Brot« besorgte. Wir Schüler mussten nachmittags während der sogenannten Handarbeitszeit viel im Garten mithelfen, um ihn in Ordnung zu halten. Das Unkraut musste gezupft, die Beete abgeerntet sowie Gemüse und Obst ins Missionshaus gebracht werden. Andere Mitschüler schälten Wannen voll Kartoffeln für den kommenden Tag. Wer seine Strümpfe waschen oder stopfen wollte, begab sich in den Schlafsaal oder in den Waschraum. Die übrige Wäsche wurde im Missionshaus von einer Vinzentinerordensfrau oder jungen Mädchen gewaschen und ausgebessert. Meine besten Freunde im Missionshaus Rietberg und auch später noch bis zum Abitur in Großkrotzenburg waren Günther Mester, Werner Wiepen und Johannes Harding. Günther war mein Busenfreund. Wir hatten beide die gleiche geistige Wellenlänge. Oft halfen wir uns untereinander mit der Wäsche aus. Auch Schuhwerk, das damals sehr knapp war, teilten wir miteinander, besonders die Fußballschuhe.

Afrikamissionierung

Die Afrikamission war die Hauptaufgabe der Weißen Väter, und sie ist es auch heute noch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zogen zum ersten Mal Berater der Weißen Väter mit Idealzielen zum schwarzen Kontinent. Im Norden und in Zentralafrika wie Uganda, Ruanda und Burundi errichteten sie die ersten Missionsstationen. In ihrer Afrika angepassten Kleidung, die vor allem in Nordafrika von den Bewohnern daselbst getragen wird, gewannen sie die Zutraulichkeit der dort wohnenden Bevölkerung. In den Anfängen der Afrikamission und bis etwa 1980 trugen die Weißen Väter in den Missionshäusern Zaitzkofen, Haigerloch, Linz, Trier und Rietberg ihre typische und auffallende Missionskleidung. Heute wird diese nur noch gelegentlich von einigen Patres bei besonderen Anlässen, Feiern oder Jubiläen getragen. Die ersten Missionare in Nordafrika hatten es schwer, sich mit der schwarzen Bevölkerung zu identifizieren. Einige begeisterte Patres mussten im Norden sogar ihr Leben lassen. Kardinal Lavigerie, der Ordensgründer, sagte dazu: »Das Blut dieser Missionare ist der Samen für das neue Christentum in den afrikanischen Ländern.« Die ersten sogenannten »Negermärtyrer« gab es 1886 in Uganda. Es waren Karl Lwanga und seine Gefährten. Sie wurden bei lebendigem Leib in einem Scheiterhaufen festgebunden und verbrannt. Ihren Märtyrertag begehen die Weißen Väter am 3. Juni eines jeden Jahres. Kardinal Lavigerie ermunterte seine Missionare jedoch zu Durchhaltevermögen und Opfer. 1888 führte er eine große Kampagne gegen die Sklaverei. Am 26. November des gleichen Jahres starb er. Vor seinem Tode sagte er noch: »Ihr Europäer könnt nur den Anfang machen, später werden die Afrikaner selbst als Missionare das Evangelium – die Frohe Botschaft – in Afrika verkünden.« Heute sind es noch 1200 Weiße Väter, die in 25 Ländern Afrikas arbeiten. Schritt für Schritt werden diese durch einheimische Kräfte ersetzt, die mittlerweile ein solides Fundament für die »junge Kirche« Afrikas gebildet haben.

Die ersten Missionare in Nordafrika hatten es schwer, sich mit der schwarzen Bevölkerung zu identifizieren. Einige begeisterte Patres mussten im Norden sogar ihr Leben lassen. Kardinal Lavigerie, der Ordensgründer, sagte dazu: »Das Blut dieser Missionare ist der Samen für das neue Christentum in den afrikanischen Ländern.« Die ersten sogenannten »Negermärtyrer« gab es 1886 in Uganda. Es waren Karl Lwanga und seine Gefährten. Sie wurden bei lebendigem Leib in einem Scheiterhaufen festgebunden und verbrannt. Ihren Märtyrertag begehen die Weißen Väter am 3. Juni eines jeden Jahres. Kardinal Lavigerie ermunterte seine Missionare jedoch zu Durchhaltevermögen und Opfer. 1888 führte er eine große Kampagne gegen die Sklaverei. Am 26. November des gleichen Jahres starb er. Vor seinem Tode sagte er noch: »Ihr Europäer könnt nur den Anfang machen, später werden die Afrikaner selbst als Missionare das Evangelium – die Frohe Botschaft – in Afrika verkünden.« Heute sind es noch 1200 Weiße Väter, die in 25 Ländern Afrikas arbeiten. Schritt für Schritt werden diese durch einheimische Kräfte ersetzt, die mittlerweile ein solides Fundament für die »junge Kirche« Afrikas gebildet haben.

Freise, Hans. Lebenswege hinterlassen Spuren (German Edition) (Kindle-Positionen969-973). Books on Demand. Kindle-Version.

Freise, Hans. Lebenswege hinterlassen Spuren (German Edition) (Kindle-Positionen969-973). Books on Demand. Kindle-Version.

Hausregeln für die Missionsschüler

Die folgende Hausregel musste strikt eingehalten werden: Wenn etwas Außerordentliches oder Wichtiges uns davon abhalten sollte, den Tagesablauf zu befolgen, musste um besondere Erlaubnis gebeten werden. Sollte sich jemand dieser Regel widersetzen oder sie wissentlich nicht beachtete, wurde er nach Rücksprache mit den Eltern unter Umständen manchmal aus dem Hause entlassen. Jede Klasse wählte ihren Klassensprecher, und für alle Schüler wurde ein »Schülerdekan« gewählt. Diese standen im engen Kontakt zu dem Superior des Hauses. Folgender Tagesablauf war zu befolgen:

| 5:30 | Aufstehen |

| 6:00 | Morgengebet, anschließend Gemeinschaftsgottesdienst |

| 7:00 | Frühstudium, Frühsport (im Sommer schwimmen) |

| 7:30 | Frühstudium, Frühsport (im Sommer schwimmen) |

| 7:50 | Bettenmachen |

| 8:00 | Vier Stunden Unterricht |

| 11:45 | Betrachtung in der Hauskapelle |

| 12:00 | Engel des Herrn |

| 12:15 | Mittagessen |

| 13:30 | Nachmittagsunterricht |

| 16:00 | Kaffeetrinken |

| 16:30 | Gartenarbeit, Kartoffelschälen, Strümpfewaschen und stopfen |

| 17:15 | Studium (Vorbereitung für den Unterricht des folgenden Tages) |

| 18:55 | Betrachtung in der Kapelle |

| 19:00 | Engel des Herrn mit kurzer Andacht |

| 19:15 | Abendessen; anschließend Abenderholung |

| 20:30 | Abendgebet; anschließend großes Silentium und Nachtruhe |

An Sonn-und Feiertagen ging es etwas gelockerter zu, doch die Grundtendenz der Hausordnung galt auch an solchen Tagen. P. Albert Straub, ein Schwabe, war zu meiner Gymnasialzeit in Rietberg Superior sowie mein Lateinlehrer. Behutsam und liebevoll, aber auch korrekt und streng, versuchte er, uns in die erste Fremdsprache einzuführen. Regelmäßig fragte er Vokabeln ab, führte seine plötzlichen Lateinteste durch und ließ die gut durchdachten Lateinklassenarbeiten schreiben. Jeden Abend hielt er vor dem Abendessen die sogenannte »geistliche Lesung« ab. Dabei ging es ihm um Hausregeln, um religiöse und missionarische Angelegenheiten, um Gottesdienst, Studium, Kommunitätsleben, um das wichtige Silentium, um Schriftverkehr mit den Eltern, um Hausdienste und dergleichen Angelegenheiten mehr. Als ich an meinem ersten Sonntag im Missionshaus einen Anruf von meiner Mutter bekam, musste ich mich am Telefon sehr kurz fassen, und P. Superior legte mir nahe, dass meine Mutter nicht mehr anrufen solle. Schließlich hätten wir Missionsschüler ja die Möglichkeit, alle vier Wochen am Sonntagnachmittag Elternbesuch zu empfangen. Am Anfang fiel es mir schwer, mich in die lateinische Sprache einzuarbeiten. Mir fehlten die Grammatik und das noch nicht so sehr ausgeprägte logische Denkvermögen. Nach einiger Zeit wurde Latein jedoch zu meiner Lieblingssprache, und ich bekam sehr gute Noten. Noch heute übersetze ich gerne schwierige lateinische Texte und liebe diese Sprache über alles. P. Bernhard Beine, aus Westenholz stammend, war der Hausökonom. Er besaß ein ausgeprägtes Organisationstalent und sorgte dafür, dass immer genügend Lebensmittel im Hause vorhanden waren. Er konnte gut mit Leuten reden und erfolgreich verhandeln. Auch bei der Beschaffung von Baumaterialien wie Zement, Ziegelsteine und Holz zeigte er sein besonderes Talent. Gelegentlich half er auch im Unterricht in Fremdsprachen und Mathematik aus. P. Beine besaß ein schweres Motorrad, mit dem er über Land fuhr und seine Organisationsfähigkeit unter Beweis stellte. Ich durfte oft auf dem Sozius mit ihm durch die Gegend fahren, und er stellte mich dann bei den Leuten als vorbildlichen Missionsschüler vor. P. Johannes Ilsen stammte aus Ostenland und war ein strenger, selbstbewusster Lehrer und Missionar. Lange Zeit unterrichtete er im Missionshaus die jungen Schüler in Mathematik.

P. Jakob Henn, ein gebürtiger Rheinländer, gab uns viel von seiner Offenheit und seinem Frohsinn mit auf den Weg. Er konnte uns einfach begeistern, mitziehen und war mein liebster Lehrer und Kumpel. Für alles zeigte er Verständnis und Güte. P. Henn erzählte uns viel von seinem Matrosenleben im Zweiten Weltkrieg an der norwegischen Küste. Er unterrichtete mich in den Fächern Griechisch, Mathematik und Kunst. In Rietberg war er unser Klassenlehrer und zugleich Kamerad. Wegen seiner Fröhlichkeit mochte ich ihn sehr gern. Auch P. Baulig war ein lustiger Mensch. Mit seinem humorvollen Wesen zog er uns in seinen Bann. Er brachte mir durch seine Offenheit viel fürs Leben bei. Mit ihm bin ich an einem Sonntag mal mit dem Fahrrad zu meinen Eltern ins Sudhäger Bruch gefahren. Nach dem Kaffeetrinken bot er mir eine Zigarette an. Mutter machte große Augen, hatte ich doch vorher nie geraucht, höchstens mal heimlich hinterm Holzstall an Vaters alter Pfeife gezogen. In der folgenden Nacht sprach ich mit »Dr. Göbbels« und bekam dazu noch starken Durchfall. P. Baulig hatte bei uns zu Hause noch ein Ferkel eingehandelt, das bei unserer Rückfahrt in einer Kiste auf dem Gepäcksitz saß. Also fuhren wir beide nun mit dem jungen, quiekenden Tier zum Missionshaus zurück, wo es bei guter Pflege zu einem fetten Borstenvieh heranwuchs. Im Gegensatz dazu war P. Stumpf, unser Englischlehrer, ein zurückhaltender, eitler Geselle. Sein Kopf sah stets elegant frisiert aus, als ob er gerade vom Friseur gekommen wäre. »Gentlemanlike« zeigte er sich so den ganzen Tag. P. Schröder unterrichtete uns während der Deutschstunden in Grammatik, Syntax und Literatur. Bei jeder unbedachten Antwort schrie er laut durch die ganze Klasse, den Mund weit aufgerissen. Bei ihm habe ich gelernt, was ein »partitiver Genitiv« ist, weil er uns das mit besonders lauter Stimme zu verdeutlichen versuchte. P. Meyer war ein kleiner Witzbold. Erst mochte ich ihn gar nicht so sehr, später wurde er in Rietberg einer meiner beliebtesten Lehrer. Er brachte uns die französische Sprache in den Grundansätzen bei. In der letzten Unterrichtsstunde am Samstag hatten wir bei ihm außerdem Musikunterricht. Hier brachte er uns vor allem die neuen Kirchenlieder bei, die in einem besonderen Liederbuch zusammengestellt waren. Nie werde ich seine schelmische und gewitzte Art vergessen. Das Adventslied »Der Satan löscht die Lichter aus« brachte er uns besonders schelmhaft bei. P. Meyer gab mir auch meine ersten Klavierstunden. Weil dieser Unterricht aber in die Zeit der Mittagspause fiel und die anderen auf dem großen Schulhof Fußball oder Tischtennis spielten, gab ich nach kurzer Zeit meine Übungsstunden auf. Heute bedauere ich das oft sehr! Im Deutschunterricht behandelte P. Meyer leidenschaftlich gerne Balladen. Als er in einer solchen Lektion mit dem schon etwas älteren Schüler Ary Cüppers, einem Holländer, aneinandergeriet, schrie er ihn mit folgenden Worten an: »Ich habe mit Ihnen doch noch keine Schweine gehütet.« Ary antwortete ganz cool in gebrochenem Deutsch: »Und ich mit Ihnen auch nicht«. Der Pater wurde daraufhin fuchsteufelswild. P. Johannes Buse lehrte uns die Geschichte der alten Griechen und Römer. Allerdings mochte ich den Geschichtsunterricht überhaupt nicht. Auch an der Mathematik wie Algebra und Geometrie hatte ich keinen besonderen Spaß. Mich interessierten mehr die Sprachen wie Englisch, Französisch, Griechisch und Latein. Die beiden letztgenannten Sprachen wurden zu meinen Lieblingsfächern. P. Karl Schneider, ein Bayer erster Klasse, wies uns in die griechische Sprache ein, die er abwechselnd mit P. Jakob Henn in den unteren Jahrgängen des Gymnasiums unterrichtete. Er liebte diese Sprache in Gebärde und Sprachvolumen sehr und brachte sie uns deshalb in ihrer tiefsten Bedeutung nahe. P. Schneider trug einen Vollbart – den konnte er während der Unterrichtsstunde immer wieder von oben nach unten streichen oder auseinanderziehen. Seine ganze Lehrweise hatte einen schelmischen, aber auch fundierten Hintergrund. Wir mochten ihn alle sehr. P. Huber war zu meiner Zeit schon pensioniert. Er trug einen wallenden weißen Bart und war oft nicht gut gelaunt, sodass wir ihm aus dem Wege gingen. P. Huber war ein leidenschaftlicher Philatelist und besaß eine große Briefmarkensammlung aus aller Welt, besonders aber aus Afrika. Außerdem war er an jedem Samstag auf seinem Zimmer mein Beichtvater. Einmal gab er mir zur Buße auf, am Sonntag auf den Pudding zu verzichten. Still lebte er sein Priesterleben und trat nicht in besondere Erscheinung. Die beiden Weiße Väterbrüder Claudius und Christian taten in ihrem hohen Alter noch schlichte Hausdienste. Mit Bruder Claudius, einem überaus lieben und gütigen Menschen, fuhr ich zum Kollektieren oft mit der Westfälischen Landeseisenbahn zwischen Wiedenbrück und Sennelager. Dann bekam ich von guten Leuten so manches DM-Stück zugesteckt. Die Kartoffelkollekte war jedoch vorrangig. Die Knollen wurden per Lastwagen später zum Missionshaus gebracht. Bruder Christian beschäftigte sich ausschließlich mit der Brennholzherstellung. Still und genügsam lebte er neben dieser alltäglichen Arbeit sein Leben im Missionshaus. »Alles aus Liebe zur Afrikamission« war sein Leitspruch, »Bete und arbeite« seine Devise. Im Garten war jeden Tag ein Mann beschäftigt. Wir nannten ihn einfach »Johannes«. Viel Obst und Gemüse schaffte er für Patres und Schüler ins Haus. Neben P. Beine in seiner Funktion als Ökonom, war er der Mensch, der uns das »tägliche Brot« besorgte. Wir Schüler mussten nachmittags während der sogenannten Handarbeitszeit viel im Garten mithelfen, um ihn in Ordnung zu halten. Das Unkraut musste gezupft, die Beete abgeerntet sowie Gemüse und Obst ins Missionshaus gebracht werden. Andere Mitschüler schälten Wannen voll Kartoffeln für den kommenden Tag. Wer seine Strümpfe waschen oder stopfen wollte, begab sich in den Schlafsaal oder in den Waschraum. Die übrige Wäsche wurde im Missionshaus von einer Vinzentinerordensfrau oder jungen Mädchen gewaschen und ausgebessert. Meine besten Freunde im Missionshaus Rietberg und auch später noch bis zum Abitur in Großkrotzenburg waren Günther Mester, Werner Wiepen und Johannes Harding. Günther war mein Busenfreund. Wir hatten beide die gleiche geistige Wellenlänge. Oft halfen wir uns untereinander mit der Wäsche aus. Auch Schuhwerk, das damals sehr knapp war, teilten wir miteinander, besonders die Fußballschuhe.

Afrikamissionierung

Die Afrikamission war die Hauptaufgabe der Weißen Väter, und sie ist es auch heute noch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zogen zum ersten Mal Berater der Weißen Väter mit Idealzielen zum schwarzen Kontinent. Im Norden und in Zentralafrika wie Uganda, Ruanda und Burundi errichteten sie die ersten Missionsstationen. In ihrer Afrika angepassten Kleidung, die vor allem in Nordafrika von den Bewohnern daselbst getragen wird, gewannen sie die Zutraulichkeit der dort wohnenden Bevölkerung. In den Anfängen der Afrikamission und bis etwa 1980 trugen die Weißen Väter in den Missionshäusern Zaitzkofen, Haigerloch, Linz, Trier und Rietberg ihre typische und auffallende Missionskleidung. Heute wird diese nur noch gelegentlich von einigen Patres bei besonderen Anlässen, Feiern oder Jubiläen getragen. Die ersten Missionare in Nordafrika hatten es schwer, sich mit der schwarzen Bevölkerung zu identifizieren. Einige begeisterte Patres mussten im Norden sogar ihr Leben lassen. Kardinal Lavigerie, der Ordensgründer, sagte dazu: »Das Blut dieser Missionare ist der Samen für das neue Christentum in den afrikanischen Ländern.« Die ersten sogenannten »Negermärtyrer« gab es 1886 in Uganda. Es waren Karl Lwanga und seine Gefährten. Sie wurden bei lebendigem Leib in einem Scheiterhaufen festgebunden und verbrannt. Ihren Märtyrertag begehen die Weißen Väter am 3. Juni eines jeden Jahres. Kardinal Lavigerie ermunterte seine Missionare jedoch zu Durchhaltevermögen und Opfer. 1888 führte er eine große Kampagne gegen die Sklaverei. Am 26. November des gleichen Jahres starb er. Vor seinem Tode sagte er noch: »Ihr Europäer könnt nur den Anfang machen, später werden die Afrikaner selbst als Missionare das Evangelium – die Frohe Botschaft – in Afrika verkünden.« Heute sind es noch 1200 Weiße Väter, die in 25 Ländern Afrikas arbeiten. Schritt für Schritt werden diese durch einheimische Kräfte ersetzt, die mittlerweile ein solides Fundament für die »junge Kirche« Afrikas gebildet haben.

Die ersten Missionare in Nordafrika hatten es schwer, sich mit der schwarzen Bevölkerung zu identifizieren. Einige begeisterte Patres mussten im Norden sogar ihr Leben lassen. Kardinal Lavigerie, der Ordensgründer, sagte dazu: »Das Blut dieser Missionare ist der Samen für das neue Christentum in den afrikanischen Ländern.« Die ersten sogenannten »Negermärtyrer« gab es 1886 in Uganda. Es waren Karl Lwanga und seine Gefährten. Sie wurden bei lebendigem Leib in einem Scheiterhaufen festgebunden und verbrannt. Ihren Märtyrertag begehen die Weißen Väter am 3. Juni eines jeden Jahres. Kardinal Lavigerie ermunterte seine Missionare jedoch zu Durchhaltevermögen und Opfer. 1888 führte er eine große Kampagne gegen die Sklaverei. Am 26. November des gleichen Jahres starb er. Vor seinem Tode sagte er noch: »Ihr Europäer könnt nur den Anfang machen, später werden die Afrikaner selbst als Missionare das Evangelium – die Frohe Botschaft – in Afrika verkünden.« Heute sind es noch 1200 Weiße Väter, die in 25 Ländern Afrikas arbeiten. Schritt für Schritt werden diese durch einheimische Kräfte ersetzt, die mittlerweile ein solides Fundament für die »junge Kirche« Afrikas gebildet haben.